Centenario del Vicariato de Tucupita

La historia de la atención a las etnias indígenas y a las fronteras ha estado ligado siempre a la iniciativa de la Iglesia

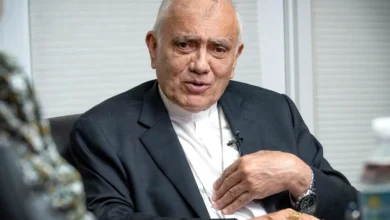

Cardenal Baltazar Porras Cardozo:

La historia de la atención a las etnias indígenas y a las fronteras ha estado ligado siempre a la iniciativa de la Iglesia. Durante los tres siglos coloniales quienes se adentraron en las zonas más recónditas del actual territorio de nuestro país fueron los misioneros de diversas órdenes religiosas. Franciscanos, Dominicos, Jesuitas, Agustinos fueron los pioneros en los siglos XVI y XVII. Será a finales de este último siglo y sobre todo durante el XVIII cuando la atención misionera al interior del país, sobre todo a los llanos y a Guayana y Amazonia, verán a los hijos de San Francisco, provenientes de varias de sus provincias hispanas y a los jesuitas hasta su expulsión en 1767, quienes sembraron pueblos, evangelizaron bajo los parámetros de la época y dejaron memoria escrita de sus andanzas con descripción de la cultura de los indígenas. Sin esa referencia, podríamos decir que es casi imposible reconstruir la historia de buena parte de lo que hoy es Venezuela.

En el siglo XIX la independencia marcó un nuevo rumbo. La presencia de religiosos misioneros se vio mermada y las leyes de los gobiernos de turno no tuvieron como prioridad la atención a los indígenas y a las fronteras donde se encontraban localizadas la mayoría de las etnias. Prácticamente habrá que esperar hasta el siglo XX, en tiempos de la dictadura gomecista para que se iniciaran los primeros convenios llamados de “misiones”.

La orden Capuchina regresó a Venezuela a finales del siglo XIX y tuvo siempre en mentes su trabajo misionero en la frontera con Colombia y con Brasil. La primera presencia se dará en el estado Bolívar en la zona del Caroní comprendiendo también el territorio del entonces Territorio Federal Delta Amacuro. A partir de 1924. Durante treinta años la atención correspondió a los frailes asignados al Caroní.

El 30 de julio de 1954 la Santa Sede creó el Vicariato Apostólico de Tucupita. Los vicariatos apostólicos son la denominación canónica a un territorio confiado generalmente a una orden religiosa, en la que la consolidación de la vida pastoral no tiene la estructura organizativa de una diócesis y para su mantenimiento y referencia dependen directamente del Dicasterio para la Evangelización, anteriormente la Congregación de Propaganda Fide.

Desde entonces el territorio de lo que hoy es el estado Delta Amacuro, que tiene 40.000 Kms.2, y una población cercana a las 200.000 personas con una fuerte presencia de población indígena y el resto criolla, con las características propias de luna orografía de numerosos caños y la desembocadura del gran río Orinoco. Tradicionalmente la atención gubernamental no está a la altura del discurso prioritario a las etnias originarias. La Iglesia se hace presente con muchos esfuerzos en obras educacionales y sanitarias, de atención prioritaria a la población y de promoción humana integral.

La Orden Capuchina, al desprenderse el Delta del vicariato del Caroní mediante la Bula Crescit in die del Papa Pío XII, se designó la catedral bajo la advocación de la Divina Pastora.

El primer obispo fue Mons. Argimiro Álvaro García Rodríguez, ofm, cap., desde diciembre de 1955 hasta su retiro en noviembre de 1985. Lo sucedió Mons. Felipe González González, ofm. Cap., desde noviembre de 1985 hasta mayo de 2014. Y el tercero y actual obispo es desde el7 de abril del 2015 es el zuliano Ernesto José Romero Rivas, ofm. Cap. Hay presencia de varias congregaciones religiosas masculinas y femeninas, con una entrega total y una mística de servicio y aprecio a nuestros indígenas.

La solidaridad y el trabajo en equipo, en sinodalidad, nos exige ser más cercanos a la realidad de nuestros vicariatos. Valorar que son tan venezolanos como nosotros, necesitados de un acompañamiento y respeto a sus tradiciones, con el mejor deseo de incorporarlos de manera equitativa al mundo de hoy. Pastoralmente, organizar misiones, presencia juvenil en los tiempos fuertes, para que sean estas comunidades una luz y una esperanza.

En este año santo de la esperanza, los creyentes que nos identificamos con nuestra pertenencia a esta tierra de gracia, tenemos una responsabilidad de ser más solidarios y samaritanos con esta realidad social, cultural y religiosa, distinta pero no distante a nuestra vocación de servidores alegres poniendo en el centro a los excluidos.

Nos unimos al centenario de esta porción del extremo oriente venezolano y pedimos a San Francisco y a la Virgen Santísima para que compartamos el ser discípulos y misioneros según el espíritu del Papa Francisco.-

19-25 (4599) 24-3-25