Revolución Francesa: ¿Por qué persiguió a los católicos?

¿Se intentaba expulsar a la religión del espacio público? Pues no fue exactamente así

Afirmar que la Revolución Francesa persiguió el elemento religioso no es del todo correcto o es, al menos matizable. Cuando decimos algo así tendemos a pensar que los revolucionarios querían construir una sociedad laica en la que los estamentos religiosos no contaran con privilegios ni fuesen factores relevantes en la vida pública; pero eso no es verdad. Más bien lo que se produjo entonces fue la apertura de un proceso en el que las religiones consideradas como “históricas” debían ser sustituidas por una “religión de estado” con sus propias pretensiones teológicas, funcionarios, élites y privilegios que asegurara, por encima de cualquier otra cosa, que los ciudadanos estuviesen sometidos a la ley en conciencia y corazón. El rey ya no sería rey, ni mucho menos por la gracia de Dios, porque ahora la ley, y sólo ella, es dios, diga lo que diga.

Los Estados generales que convocó Luis XVI en 1789 estaban divididos en tres órdenes: el clero, la nobleza y el “tercer estado”. Los dos primeros tenían 561 representantes (291 y 270, respectivamente) mientras que el tercer estado, cuyos comisionados eran elegidos por los varones mayores de 25 años que pagaran impuestos, contó con 578. El número no era tan importante, en principio, puesto que el rey deseaba mantener el voto por estamentos y no por individuo. El objetivo de la convocatoria era ayudar a la monarquía a realizar las reformas que pudieran ayudar a mejorar la situación general del país, que estaba sumido en la pobreza y el desánimo.

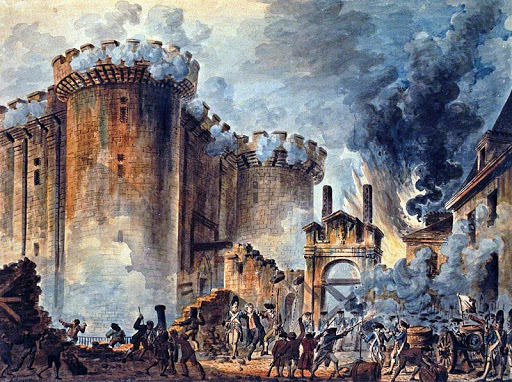

Lo cierto es que el clero no era un obstáculo a la política inicial de reformas. Este estamento apoyaba las medidas, promovidas por el tercer estado, que debían establecer la separación de poderes, la reunión frecuente de los estados generales, su supremacía en la fijación de impuestos, el reconocimiento de las libertades individuales, etc., aunque sólo una cuarta parte de sus miembros deseaba la ruptura del orden estamental y el impulso de una revolución democrática. El clero era partidario en su mayoría de una reforma paulatina y no de una ruptura revolucionaria. A pesar de esta actitud moderada la toma de la Bastilla el 14 de julio y la posterior abolición de los privilegios feudales, cuya mayor parte favorecían a la Iglesia, no fueron sucesos que alarmaran especialmente a los obispos y sacerdotes, más preocupados por los resultados de la reforma constitucional que había iniciado una nueva Asamblea. Enseguida la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” promulgó la libertad religiosa, reservando al estado el poder de determinar cuándo las opiniones en materia de credos resultaban incompatibles con la ley.

Sin embargo, esta libertad tuvo una escasa duración real. El 12 de julio de 1790 se estableció la “iglesia constitucional” que, en la práctica y a partir de un rápido proceso de fundamentalismo estatalista, se convirtió en el único credo aceptado por las autoridades. Esta “iglesia” tenía una organización y funcionamiento propio, decidido por el estado, y se ofreció a los sacerdotes católicos la posibilidad de jurar su fidelidad a las normas promulgadas en materia de religión desligándose de la obediencia a su obispo y a Roma. Desgraciadamente, y a pesar de la determinación del Papa Pío VI y de la rebelión de los obispos (sólo cuatro juramentaron el nuevo orden) muchos presbíteros, especialmente del centro del país, se unieron a la “iglesia laica” y se convirtieron en comisionados políticos del estado en materia religiosa. La creación de esta iglesia se celebró en el Campo de Marte, con los oficiantes ataviados con vestimentas tricolores, al estilo de la nueva enseña nacional.

La persecución contra quienes no aceptaron esta situación fue brutal. Los sacerdotes “refractarios” –los que se mantuvieron católicos− eran perseguidos, no podían celebrar sacramentos ni predicar y, desde el 18 de marzo de 1793, si se les apresaba en suelo francés debían ser ejecutados en menos de 24 horas. A muchos de ellos se les conmutó la pena por un destino todavía peor en las infectas cárceles de la Guayana Francesa, tristemente célebres. Al mismo tiempo se impidió la comunicación entre los católicos franceses y el Papa, cuyas cartas y documentos no podían darse a conocer en el país sin la aprobación de los órganos legislativos. La Iglesia católica sufrió una de las peores persecuciones de la historia. Los niños no podían recibir el bautismo ni la comunidad celebrar la Eucaristía. Sólo se conseguía oficiar los sacramentos en algunas ocasiones y en secreto. En la Bretaña, región que registró el mayor número de sacerdotes contrarios a la nueva iglesia cismática, los fieles se reunían en barcas, alejados de la costa, o en el interior de los bosques. Quienes participaban en tales “reuniones ilegales” podían ser condenados a muerte al ser considerados enemigos del estado. En esta región fueron asesinados cerca de 120.000 católicos por motivos religiosos, algo más del 15 % de la población.

Mientras, las autoridades revolucionarias determinaban por decreto, a impulso de Robespierre, la existencia del “Ser Supremo” y “la inmortalidad del alma”, e instauraban la celebración de “festivales del Ser Supremo” a partir de 1794. Antes ya se habían creado templos a la razón utilizando las iglesias y sinagogas y, en todo momento, se forzó al pueblo a ligar su conciencia a una serie de normas políticas y morales al gusto (por otro lado cambiante) del poder.

No se trataba, por lo tanto, de un intento de eliminar la religión o de reprimir a la Iglesia católica o de desbaratar muchos de sus a veces extravagantes privilegios, sino de un esfuerzo por convertir al estado en el máximo jerarca de la conciencia individual y en objeto de devoción pública. Es muy importante comprender el papel de la religión en la sociedad, así como darse cuenta de que el estado no puede pretender ocupar el lugar de la Iglesia, ni siquiera bajo el equívoco y abstracto velo de la noción de “ciudadanía”.

Marcelo López Cambronero – Aleteia.org