¿Fue Pilato el modelo de la democracia? 6 ideas frente a la omnipresente «dictadura del relativismo»

Muchos han querido ver en el "qui est veritas" de Pilato una muestra del relativismo hoy imperante pero, ¿es cierto? Lo explica Diego Poole en "¿Qué es el relativismo?"

El 18 de abril de 2005, un día antes de ser elegido sucesor de Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger acuñó por primera vez el término de “dictadura del relativismo”, durante su homilía pronunciada en la misa “Pro eligendo pontifice”.

El que sería el pontífice vigente desde el 19 de abril del mismo año hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013 dedicó buena parte de su doctrina a lo que aquel día bautizó como una de las “nuevas sectas” que buscan “inducir a error” y “el engaño de los hombres”.

El pontífice explicó que, frente a quien tiene “una fe clara según el Credo de la Iglesia”, el relativismo se define por “dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina” y “no reconocer nada como definitivo, dejando como última medida solo el propio yo y sus antojos”.

Al hacerlo, Benedicto se enfrentaba a un problema cuya vigencia se podía demostrar ya fuese en el día a día o incluso a través de publicaciones escritas. Sobre estas últimas, los motores de búsqueda basados en publicaciones sobre el término observan un claro auge del debate en torno al relativismo especialmente a partir de la década de los 80 y que se mantiene hasta la actualidad.

Libertad, Ley Natural y Tradición

Benedicto XVI y la dictadura del relativismo

Sin embargo, se trata de una doctrina que, aunque desde el pensamiento cristiano haya sido superada, se mantiene como fundamento social a través de máximas como la acuñada por Evelyn Beatrice Hall, “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

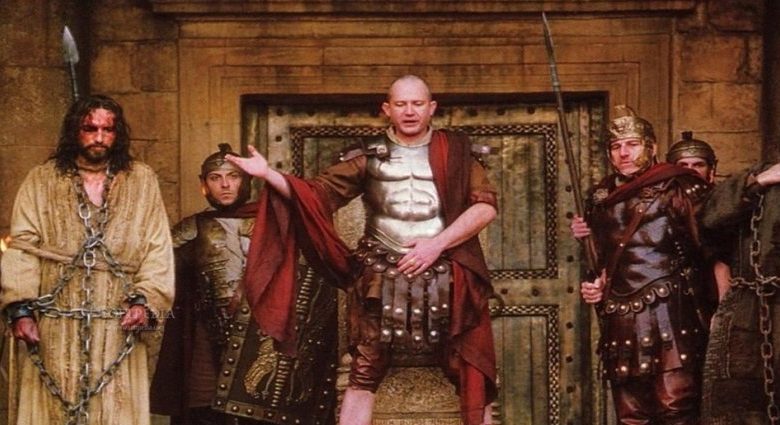

A raíz del estreno de La Pasión en 2004 y su representación de los gestos de Poncio Pilato –desde lavarse las manos a la elección entre Jesús o Barrabás o el famoso `Quid est Veritas´– se ha considerado la figura del gobernador romano de Judea como un primer representante del relativismo o incluso del modelo democrático. Esta y otras cuestiones son las que busca responder el profesor de Filosofía del Derecho y escritor, Diego Poole, en su reciente libro ¿Qué es el relativismo? (Palabra).

Extraemos algunas ideas clave de una publicación breve y de lectura sencilla, pero con multitud de argumentos de peso de cara a un debate siempre vigente.

1º El relativismo encarnado: definición

Poole comienza su opúsculo con una definición filosófica del relativismo a través de sus principales exponentes –David Hume y Hans Kelsen-, cuyos fundamentos concluye simplificando y enunciando del modo en que lo haría un relativista:

“Además de que los juicios morales son relativos a los sentimientos de cada cual, la realidad es lo suficientemente compleja y cambiante como para afirmar verdades absolutas. Los hombres solo vemos un aspecto muy parcial de la realidad y tendemos a absolutizarlo y presentarlo como la verdad objetiva, lo cual manifiesta un desconocimiento de la riqueza y profundidad insondable de la misma realidad. Ante la complejidad del mundo y la enorme variedad de caracteres humanos, la actitud más justa es la tolerancia y la humilde resignación con nuestra pequeña parcela de conocimiento, sin pretender absolutizar nuestras limitadas experiencias particulares”.

«Qué es el relativismo?» (Palabra), de Diego Poole.

2º El relativismo justifica la violación de la dignidad de la persona

Hablando de cómo el cristianismo introdujo el concepto de dignidad reconociendo así a la persona “como el ser más valioso de toda la naturaleza material”, el autor explica que se trata de algo impensable para una mentalidad relativista, “incapaz de justificarla” sin consensos ni mayorías. De hecho, para él, “el relativismo no solo es incapaz de asegurar la dignidad, sino que él mismo justifica su propia violación”. Entre otros “claros ejemplos” de ello, apunta al relativismo cultural como legitimador del “derecho al aborto o al hijo por parte de personas homosexuales”, la ablación femenina o las lapidaciones en función de qué sociedades lo demanden.

3º No existen los relativistas coherentes

Poole refleja la paradoja de cómo un relativista suele defender la ausencia de principios morales inmutables “con una intransigencia que ya quisieran los más dogmáticos”, al contrario de lo que se supone que anuncia el relativismo. Si fuera consecuente, escribe, “el aborto no sería ni un derecho ni un delito. Quien dice que es un derecho es tan poco relativista como quien sostiene que es un crimen. Un gobierno que profese el relativismo no debería inclinarse por ninguna opción moral”.

4º El relativismo, ¿fuente de cristianofobia?

Poole observa que la concepción relativista de la conciencia también explica por qué se dan frecuentes ataques contra la moral cristiana, al contrario de con las creencias budistas, islámicas o zulúes, observadas con candidez.

La explicación es sencilla, ya que «es difícil vivir continuamente obrando contra la propia conciencia. Al hacerlo se producen siempre remordimientos que el relativista enfrentará desautorizando a la instancia que defiende lo mismo que su conciencia le reprocha».

“La conciencia no suele reprochar el comer carne de vaca o caminar en sábado más de quinientos pasos, pero sí matar a un inocente, abandonar al cónyuge, no buscar a Dios, estafar a los clientes o acostarse con la mujer del vecino. Puesto que rodas esas cosas las prohíbe la moral cristiana, la conclusión es: acabemos con la moral cristiana a ver si la conciencia nos deja tranquilos”.

5º Pilato, ¿paradigma de la democracia?

Uno de los capítulos más llamativos de ¿Qué es el relativismo? es el que comienza con la pregunta de si Pilato es el paradigma demócrata. Una cuestión que Poole tan solo extrae de uno de los principales exponentes del relativismo, Hans Kelsen, después de considerar que “no es posible encontrar la tolerancia, los derechos de las minorías, la libertad de pensamiento y de expresión que caracterizan a la democracia dentro de un sistema que se base en la creencia de valores absolutos”.

Kelsen justifica su teoría aludiendo al capítulo dieciocho del Evangelio de san Juan, donde se relata el instante en que Jesús es acusado ante el gobernador de ser el rey de los judíos, comenzando una de las conversaciones más icónicas de la historia y que culmina con el ¿Qué es la verdad? Y el pensador relativista comenta: “Y Pilato, que era un escéptico relativista, procedió de modo consecuentemente democrático al someter la decisión de este caso a la voluntad popular”, faltándole solo añadir que, así, “la mayoría decretó la tortura y muerte del más inocente de los hombres”.

Pese a ser considerado por Kelsen un episodio y argumento que hace tambalear los fundamentos mismos de la democracia, el pensador se reafirma: “Nosotros, científicos de la política, debemos aceptar este argumento con una sola condición: que estamos tan seguros de nuestra verdad política que la impongamos si es necesario con sangre y lágrimas, que estemos tan seguros de nuestra verdad como el hijo de Dios lo estaba de la suya”.

6º El fin de la persona no puede ser “el que decida la mayoría”

Otro de los debates que surgen del relativismo es el de la finalidad objetiva de las cosas creadas, propuesto por el realismo, y la postura positivista de que el único sentido de las cosas, incluso del hombre, es “el que cada uno se invente”. En este último caso, el fin de las cosas no sería más que “la proyección sobre ellas mismas de los deseos humanos”, explica el autor, lo que aplicado a la vida política concluiría que su fin es “el que decida la mayoría de turno”.

Frente a esta última postura, Poole argumenta que sí hay un sentido de la vida humana y que este es “una verdad anterior a las decisiones políticas, una verdad que nadie inventa sino Dios y que compete al hombre descubrir”.

“Eso es para ti que crees en Dios”, argumentarán, a lo que el autor responde con las abundantes explicaciones racionales de la existencia de Dios.

Esta, dice Poole, “no es una opción como la de quien se hace socio de un club de futbol o se afilia a un sindicato. Es un presupuesto cognoscitivo fundamental, sin el cual es muy difícil comprender las realidades más importantes de la vida humana», lo que detalla a lo largo de las páginas del opúsculo «¿Qué es el relativismo?«. –